“Te stai a divertì na cifra stasera eh!”

E alzo gli occhi distogliendoli dal vuoto che sto fissando da 5 minuti. Il tipo che mi ha parlato ha la carta di credito in mano e vuole pagare due drink. Ritorno alla realtà pensando a quanto sia paradossale che io abbia superato l’adolescenza e la giovane età adulta senza il desiderio di andare in discoteca, e ora che ho 33 anni, invece, ci lavoro.

Affianco a me un barista con il doppio dei miei anni e della voglia di divertirsi.

Comunque da piccola giocavo sempre a stare in cassa – di una farmacia, ndr – quindi alla fine tutto torna.

La gente in questo luogo si diverte davvero: spende 20€ per entrare, più tanti altri soldi per il tavolo e drink vari, e si diverte.

Nella discoteca c’è un tubo con aria e palloncini che volano tutto il tempo e la gente entra lì per ballare. Vediamo un palloncino per strada e tiriamo dritto; lo vediamo in un tubo con delle luci carucce, in un locale in cui si spendono un sacco di soldi, e all’improvviso il palloncino diventa la cosa più divertente del mondo.

Dipende sicuramente dalle aspettative: in un locale ti diverti, anche se l’offerta ricreativa non è granché; è più il modo in cui la costruisci nella tua testa, il modo in cui quell’esperienza è funzionale a quello che ti aspetti tu. E, al modico prezzo di 20€ + extra, in questo posto puoi non solo divertirti, ma anche avere delle foto instagrammabili da spammare nelle storie della notte e nel feed dei giorni seguenti, così tutti sapranno che ti sei divertit*.

Giocare con un palloncino : che banalità, che idea geniale.

Intanto mi passa davanti tutto il sottobosco della discoteca: c’è il tipo ubriaco che puzza a 10 metri di distanza, quello che vuole fare il simpatico ma, spoiler, non ci riesce, quello che mi offre da bere, quello che vuole farsi offrire da bere a tutti i costi, quello che si indigna per i prezzi troppo alti, quello che torna 27 volte a pagare e mi guarda ammirato perché ricordo il drink – no bello, non mi sei rimasto impresso perché mi piaci ma perché è la 27° volta che prendi il gin mare tonic in 15 minuti – quello che vuole indietro i soldi e quello che torna da me a pagare la differenza tra due drink.

C’è pure l’addio al celibato, e questo veramente me lo sarei evitato: uomini liberi che festeggiano tra di loro che uno si sposerà e, nella loro testa, tante cose non le potrà più fare. Intanto, perché? Che cambia tra un fidanzamento e un matrimonio? Mi torna in mente Riccardo, questo ragazzo che ho conosciuto una sera ad agosto, era al suo addio al celibato con gli amici. Non ricordo di aver mai incontrato una persona più triste e più arresa alla vita come lui.

Riccardo non sapeva di poter vivere al di fuori della coppia, di quella coppia in cui viveva da anni ma che non sopportava più. Si è sposato a settembre, era il ritratto dell’angoscia.

Quelli dell’addio al celibato sono i peggiori: con la scusa del matrimonio si arrogano ancora più libertà di quelle che già hanno, pesando sul (in questo caso mio) bilancio emotivo di chi hanno di fronte. Ad un certo punto uno di questi tipi che stava festeggiando me lo ritrovo affianco in cassa. Vuole spillarsi una birra da solo per il suo addio al celibato. Ubriaco, inizia a pregarmi. Io sento di non avere abbastanza risorse mentali per stare calma. Vorrei dirgli che non è divertente, che non fa ridere, che sto lavorando e lui mi sta infastidendo, oltre che distraendo dal mio lavoro, che sono le due di notte e io sto in cassa dalle 19 e ne ho ancora per un’ora quindi te ne devi andare. Gli dico “Non puoi stare qui, torna davanti alla cassa” mi risponde “Tu sei una decisa”.

Poi ci sono due signori decisamente molto adulti per stare lì, e discutono. Allora immagino Riccardo e la moglie che a 50 e passa anni faranno cose apparentemente divertenti per sembrare felici, ma dentro hanno l’animo devastato.

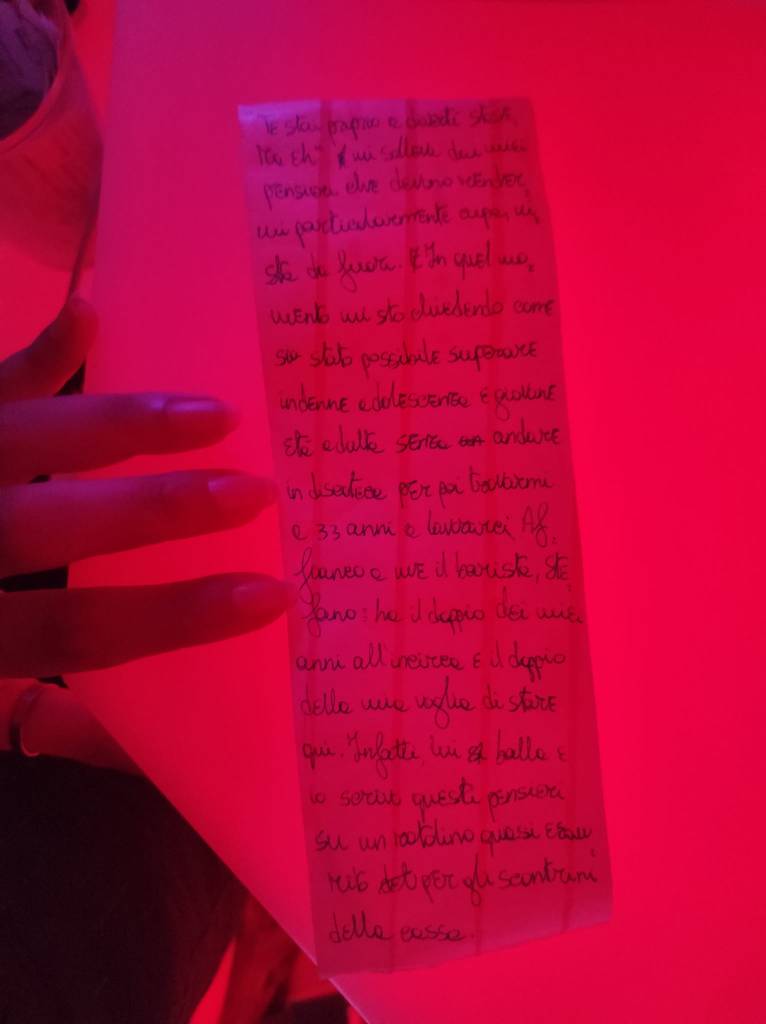

Questo lavoro in discoteca sembra il frutto di un sogno; un sogno dal quale vorrei svegliarmi al più presto, ma manca ancora un’ora. E intanto la musica, la gente che viene a pagare, io che nel frattempo scrivo queste parole sul rotolino quasi finito degli scontrini – allego prova. Poi ci sono quelli che si baciano, che si strusciano l’uno addosso all’altro, sudano, ballano, ridono. E quelli nel privè perfettamente adiacente alla cassa dove lavoro io.

Quelli del privè, un’altra categoria di cui parlare: questi impuniti non fanno la fila come tutti gli altri, No. Loro vogliono fare lo scontrino di lato, non vogliono scendere il gradino che li separa dalla pista da ballo. E davanti alle mie rimostranze, hanno anche la faccia tosta di chiedermi di passare loro il drink, così non fanno neanche la fila per bere. Il privilegio, che storia.

Intanto, il barista affianco a me balla, si diverte, come tutti attorno.

Ah, poi c’è il tipo che mi chiama “amo’” – che io non ho mai accettato neanche dai miei partner – e sono le 3.00. Puntualmente, appena faccio la chiusura della cassa, arriva qualcuno ad ordinare un drink. “Ho appena chiuso la cassa e il bar sta smontando” e il genio caccia i contanti “ti dò i contanti” e io “ho appena chiuso la cassa!” e lui “Dai, prendili tu e fammi fare sto drink, che ti costa?” La salute mentale mi costi.

Con la mia cassa mi avvio negli uffici a fare i conti e un’altra cassiera davanti a me parla con un’amica “Ti raggiungo domani”. “Dove vai domani?” le chiedo, e lei “Al Circeo a fare un po’ di mare. Parto con la macchina di mattina così per pranzo sto lì”.

La macchina, penso. Che bella comodità. Anche io ne voglio una per tornare a Cassino e votare. Ma non ce l’ho e il mio programma è andare a Termini appena esco dal lavoro, aspettare il primo treno e viaggiare verso casa. Una macchina sarebbe più comoda. Ma poi una voce in testa mi dice “Scomodati” e io non so resistere agli imperativi nella mia testa – anche perché comunque una macchina non ce l’ho quindi non ho troppe alternative – quindi decido di abitare la scomodità. È sempre qui che ho conosciuto la vita. Nella comodità ho trovato solo protezione, quella protezione che diventa subito sinonimo di paura dell’imprevisto e di incapacità di saperlo affrontare.

Nella mia idea di scomodità, sono le 3.20 di un sabato notte, ormai domenica mattina, ho finito di lavorare e mi avvio verso Termini con un autobus notturno. Ho tempo davanti a me: scrivo alle mie amiche aggiornandole sulla giornata, sul lavoro, su quest’idea “selvaggia”, come l’ha definita una di loro, di prendere il primo treno della giornata per Cassino per andare a votare. Sento la musica, riorganizzo i pensieri.

Arrivo a Termini verso le 4: la stazione è chiusa, ma le luci sono tutte accese e ci sono un sacco di persone in giro. C’è chi aspetta di partire, chi è appena arrivato a Roma, chi ci vive. La cosa che apprezzo di più è il silenzio: non ci sono rumori, neanche un bambino piccolo che urla o qualcuno che chiede informazioni. Intorno a me è un’ovatta. Mica come in discoteca.

Siamo tutti in attesa: un’attesa che si espande, esce da noi e diventa collettiva, un bene comune da tutelare. Se si rompe quel silenzio, misto a stanchezza, a fretta di partire, non ci sarà più niente da aspettare, da rispettare. Ognuno tornerà alla sua individualità che non trova spazio a Termini alle quattro di notte. Lì c’è solo la strada, che è di tutti. E tutti la abitiamo in silenzio.

Il cielo inizia a colorarsi, si avvicina l’alba. La stazione apre. Ci alziamo e ci incamminiamo tutti verso le nostre mete. Anche quell’attesa è finita.